«Страдание заставит по-другому смотреть на войну». Социолог Елена Конева — о том, как изменилось отношение к войне у россиян в приграничных районах

The Bell

С конца мая приграничная Белгородская область — самая «горячая точка» в России: с территории Украины регулярно обстреливается небольшой город Шебекино и его окрестности, в регион заходили диверсанты из Русского добровольческого корпуса. Из-за этого десяткам тысяч людей пришлось покинуть свои дома и эвакуироваться в Белгород или еще дальше. Как война изменила этот регион? И что думают о войне россияне, которые столкнулся с ней лицом к лицу? Об этом мы спросили Елену Коневу, социолога и основателя независимого исследовательского проекта ExtemeScan.

Елена Конева — исследователь более чем с 30-летним стажем. Она стояла у истоков создания российской социологии — в конце 1980-х Конева начала работать в только что основанном ВЦИОМе и была руководителем его московского полевого отделения. В начале 1990-х Конева основала компанию КОМКОН, занимающуюся маркетинговыми исследованиями. В начале 2010-х компанию купила крупная французская исследовательская группа Ipsos. После начала войны Конева основала ExtemeScan — проект, объединяющий независимых исследователей, которые исследуют тенденции в обществах Украины, России и Белоруссии.

Как выглядит война в приграничных регионах

— Вы проводили соцопросы жителей Белгородской области после активных обстрелов Шебекино. В чем была их цель опросов? К каким выводам вы пришли?

— Наши опросы не были напрямую связаны с Шебекино. В конце марта — начале апреля мы провели опрос в трех приграничных областях: Белгородской, Курской и Брянской. Я достаточно поздно осознала, что это вполне себе зона военных действий, начавшихся еще весной 2021 года. Нам стало интересно, как близкая война влияет на восприятие «специальной военной операции». Это не просто интерес к региону соприкосновения, понимание влияния материализации войны поможет прогнозировать результаты возможного вторжения на российскую территорию, пусть даже «неконтактного», через обстрелы.

Мы предположили, что реальный опыт негативных событий, а не телевизионной картинки должен привести к снижению поддержки войны по сравнению с остальной Россией.

На основе опроса 900 человек мы смотрели на то, как влияют разного рода материальные последствия войны, когда люди теряют доход, работу, растут цены на продукты питания, пропадают из аптек важные лекарства. Появился периодический комендантский час, личный досмотр, проверки личного транспорта. Разного рода затруднения передвижения, потому что между областями перекрывали дороги.

Если люди испытали эти проблемы, у них на 6–7% упала поддержка войны и упало несогласие с тем, что нужно войну остановить. Это был ожидаемый результат.

Неожиданным стало то, что события сугубо военные, например обстрелы, заходы группировок, ранение и даже гибель людей (по официальным данным, до 31 мая погибли 32 человека) вообще никак не повлияли на отношения к войне. По результатам первой волны эти события, наоборот, повысили сплоченность и нежелание останавливать войну.

Мы предположили, что военные события слишком эпизодичны, они недостаточно затрагивают сферу «личного». И планировали провести следующий замер позже, если они перейдут в более активную фазу. Она наступила быстрее, чем мы думали.

В мае началась активизация обстрелов и так называемых террористических вылазок, преимущественно в Белгородской области. В июне мы опросили 500 человек только в этом регионе.

Гипотеза оправдалась. На вопрос, начали бы вы военную операцию в Украине, в марте ответили «да» 52%, а в июне уже 46% в целом по области. Среди тех, кто был свидетелем военных событий, — 40%.

Неготовность вывести войска из Украины сократилась с 54% до 47%. Стоит заметить, что источником этой «неготовности» стал не только поиск смысла войны, но и страх, что украинцы придут на территорию России.

Вопрос, что перевешивает: сильный, но гипотетический страх отмщения или явные последствия войны уже сегодня. В целом в июне только 30% белгородцев поддержали бы решение Путина вывести войска и начать мирные переговоры. Но если человека уволили с работы или пропали из продажи важные для него лекарства, то такая готовность вырастает до 42%.

У людей выросла тревожность, негативное настроение. Стало больше тех, кто уехал. Если в первой волне у 7% респондентов уехали члены семьи и у 35% — соседи и знакомые, сейчас это уже 14% и 41% соответственно. В апреле собственный переезд допускали 31% опрошенных, а теперь — 43% (из оставшихся). В основном остались мужчины, которые отправили своих женщин, детей и престарелых родственников (с ними хуже всего, старики тяжело уезжают).

Кроме количественного формализованного опроса, мы провели еще около 30 свободных бесед, которые дали нам материал для объяснения количественных данных. Мы спрашивали у оставшихся дома людей: «Почему вы не уехали?» Они говорят: «Надо работать, семью кормить, если что, границу защищать… а еще в пустых домах и квартирах у нас случаются мародерства: заходят, располагаются, спят там». И по украинскому опыту мы знаем, что это не всегда так безобидно.

— А что с военными в Белгородской области?

— Российские войска расквартированы в приграничной Белгородской области еще с весны 2021 года. Местные в контакте с военными, в наших неформализованных беседах жители говорят, что «нормального командования там нет», военнослужащие деморализованы, некоторые плохо размещены (у многих нет возможностей даже помыться), бывает, военные на машинах собирают военнослужащих по питейным заведениям. [В разговорах с местными] военные жалуются на отсутствие сильной руки, как будто их сдерживают и не дают противодействовать вылазкам с украинской территории.

— Давайте вернемся к уехавшим. Можно ли предположить, сколько человек покинуло Белгородскую область?

— Я пыталась оценить, сколько людей уехало всего за время войны. По моим оценкам — около 150 тысяч. Как я считала? Например, если мы говорим, что у 14% уехали члены семьи. Население области — 1,5 млн человек, в среднем там около полумиллиона домохозяйств. И, соответственно, я считала 14% от 500 тысяч домохозяйств. Из опасной зоны в среднем выезжают по два человека из домохозяйства. Это приблизительная оценка.

— Куда уезжают эти люди? Понятно, что это не эмиграция за границу.

— Уезжают внутри области, там созданы пункты временного размещения. Кто-то уезжает к родственникам, которые живут подальше от границы. В соседние области, ищут там квартиры, как-то размещаются. Это довольно большой отток, учитывая, что это происходит не только в Белгородской, но еще и в Брянской, в Курской области. Там масштабы поменьше, но оттуда люди тоже уезжают.

Есть белгородцы, которые переезжали дважды. Кто-то жил непосредственно у границы [с Украиной] и сначала уехал вглубь области. Но потом опять пришлось переезжать — еще дальше.

— Известно, что раньше жители Белгородской области часто ездили в Украину — соседнюю Харьковскую область. Наверняка у многих там живут знакомые, друзья, родственники. Вы не спрашивали, как у людей поменялись отношения с ними за время войны?

— Да, раньше из Белгорода люди ездили в Харьков по выходным — в магазины, кинотеатры. Там все было дружелюбно, это была территория, куда можно было съездить семьей без всяких проблем. Шел товарообмен и ежедневная миграция трудовых ресурсов. Украинцы регистрировали свой бизнес в Белгороде для упрощения логистики.

[Во время опросов] мы услышали такую историю. Пожилая женщина из Украины, ее дочь вышла замуж за белгородца. Последние 20 лет она живет в Белгороде. При этом она считает себя украинкой, переживает за украинцев, но, когда говорит «наши власти, наше правительство», имеет в виду российские власти. И она в полном недоумении, как могла начаться война. На этот счет у людей существуют объяснения, что на самом деле это все происки Запада, который нас столкнул лбами. И на самом деле только Запад заинтересован в том, чтобы истощить обе страны.

Это не просто двойное сознание, это какое-то многомерное сознание, когда есть картина мира, куда укладываются любые противоречащие логике факты.

— Местные жители в своих ответах как-то рефлексировали на тему, почему граница области оказалась открытой, а Шебекино обстреливали несколько недель?

— Жители, со слов военных и из своих впечатлений, считают, что виновата российская армия, плохое командование. При этом они не осуждают президента Путина, не осуждают местное руководство, которым они, кстати, очень довольны.

— Что люди говорят о белгородском губернаторе?

— Думаю, Вячеслав Гладков сейчас чемпион с точки зрения одобрения местными жителями, оно у него под 90%. Когда люди отвечают на вопрос о том, как он действует в условиях «СВО», практически каждый респондент не просто отвечает, что удовлетворен, а обязательно добавляет: «Он у нас вообще красавчик». Такой вот он народный губернатор. Люди говорили, что Гладков — демократичный человек, ходит с женой в магазин без телохранителей, ездит на простой машине, на все жалобы реагирует.

Конечно, это хорошая работа с точки зрения пиара. Он и правда ездит на разрушенные объекты, с инженерами они там что-то меряют, считают. Все это происходит в сопровождении телевидения и, конечно же, создает впечатление его вовлеченности.

Это довольно свежий губернатор (Гладков возглавил Белгородскую область в 2021 году. — The Bell). Он сразу начал ходить по университетам, школам, собирать залы, читать лекции, беседовать с молодежью, среди которой у него высокий процент поддержки. И это довольно странно, ведь молодежь везде гораздо меньше поддерживает начальство и войну, чем другие группы. Но в Белгороде мы видим феномен расщепленного сознания.

Местные жители не видят в губернаторе проводника федеральной политики. Они не осознают, что глава региона — это фактически федеральное орудие управления населением, его мобилизации, как трудовой, так и военной.

— Как война отразилась на Белгородской области?

— В регионе очень развито волонтерство. Свыше 70% людей помогают армии во всех видах — и деньгами, и готовят еду, роют окопы, дежурят в госпиталях. 13% мужчин дееспособного возраста помогали строить оборонительные сооружения.

Местные помогали и украинским беженцам, чей поток шел из Донбасса и других частей Украины. Помогают и «новым территориям» (Херсон, Запорожье). Некоторые респонденты говорили, что с компанией они ездят туда а-ля на субботники.

То есть это не то, что вы идете работать и помогать именно в войне. Местные жители занимаются гуманитарной общественной деятельностью, Добровольно и принудительно. Людей мобилизуют, чтобы собирать деньги на нужды обороны. Это одно из последствий войны, связанных с приграничным положением.

До исследований приграничья я недооценивала важность регионального разреза и региональной аналитики. Но специальные исследования, проведенные в отдельных регионах, могут помочь понять и всю Россию. Приграничье может нам показать модель реакции людей на вторжение противника, на равнодушие огромной страны не только к соседнему народу, но и к своим, оказавшимся на линии соприкосновения с войной. Люди там, в приграничье, живут своими региональными тревогами. И у них есть обида на то, что [во время войны] Россия живет своей жизнью. Они смотрят федеральные каналы, где-либо ничего не рассказывали о приграничных регионах, либо рассказывали очень мало. Даже областные каналы, говорили люди, мало отражают их реальность.

Во второй волне это отношение немного улучшилось. Мы спрашивали: «Насколько федеральная власть обращает внимание на ваш регион, который находится в особых условиях?» В первой волне было 45% ответивших утвердительно, теперь 56%. В последние три-четыре месяца Белгородской области выделяются бюджеты, об этом очень громко говорят. Но тем не менее есть люди, которые чем-то обижены. Например, что кто-то не получил свои 10 тысяч рублей (в начале июня Гладков пообещал такие выплаты жителям районов, где вводили режим ЧС или КТО. — The Bell). Люди идут за выплатами, но, например, выясняется, что некоторые там якобы не жили нужный срок, надо доказывать обратное. Чуда не произошло, бюрократическая машина еще довоенная, много сбоев, но федеральная поддержка оказывается. Было бы странно, если бы регион остался без внимания в ситуации, когда это уже военная зона. Власти прекрасно понимают, что общественным мнением людей в зоне соприкосновения управлять особо важно. Это люди, которые обслуживают военную инфраструктуру. Власти не заинтересованы в том, чтобы люди были деморализованы и куда-то побежали, хотя остановить их от побега будет все труднее. На одном пиаре губернатору долго не продержаться, ресурсы его внимания и фондов для компенсаций не бесконечны. Вполне вероятно, что скоро не только федеральная власть, но губернатор станет мишенью для недовольства.

Изменилось ли отношение россиян к войне

— Война пришла в Россию — есть ли основание полагать, что отношение россиян, живущих не у границы, к ней изменится?

— Если говорить о европейской части России и тем более не про Зауралье, общее впечатление такое, что жителям этой России война кажется чем-то абстрактным. В самой приграничной зоне до тех пор, пока там не начались обстрелы и разрушения, люди не осознавали, что война их когда-нибудь коснется.

Один респондент сказал мне в неформальной беседе следующее: «Мне 65 лет, я живу как будто во сне, потому что просыпаюсь и мне кажется, что все это должно уже закончиться, потому что мне это снится. Мой отец воевал в Великой Отечественной войне, горел в танке, долго болел, он говорил, что это последняя война. Мы были так уверены, что нас это не коснется. Мы жили и чувствовали, что на Россию никогда никто не нападет. И даже когда началась война, мы не думали, что кто-то перейдет там границу или что мы окажемся в зоне войны». Я спрашиваю у него, что, может, не надо было тогда начинать эту войну? И тут он замолкает на какое-то мгновение, а потом продолжает: об этом не нам судить, это все решают «наверху». И это очень типичная логика.

Наша исследовательская находка довольно печальная и при этом системная. Она говорит, что уровни информационной развитости и эмпатии настолько низки, что люди живут в каком-то своем мире, их ничего не касается. В прошлом году мы спрашивали в России, если бы вы могли послать телеграмму простым украинским простым гражданам, что бы вы им написали? И россияне в основном отвечали: вы держитесь, мы придем и вас освободим. В приграничных регионах мы спрашивали, знают ли люди что-то об атаках на украинскую инфраструктуру (зимой и весной Россия систематически наносила удары по инфраструктурным объектам, чтобы лишить Украину электроэнергии и отопления. — The Bell)? Тогда это было актуально, практически все знали. И мы уточняли — поддерживают ли они эти атаки или нет. 70% поддержали.

Однако страдание, которое станет массовым теперь и для россиян, заставит по-другому посмотреть на войну в «защиту интересов русскоязычного населения (относительно) далекого Донбасса». Поддержка войны пойдет вниз. Но это не такая быстрая история, как мы думали в начале.

— В интернете чуть ли не каждый день можно встретить претензии к тем, кто живет в России, — идите митингуйте, свергайте Путина. Как бы вы, как социолог, объяснили, почему люди, испытывающие неприятие войны, ничего не делают?

— Если мы вообразим, что есть две России — сторонники и противники войны — между ними находится прослойка, которая внутри состоит из разных групп. Если взять сторонников войны, нельзя сказать, что это монолитная группа. Там есть сегмент «ястребов», есть группа сознательной поддержки, которая не просто говорит «мы поддерживаем», а могут пожертвовать денег на войну или пойти воевать. Есть те, кто говорит, что поддерживают войну, но при ответе на дополнительные вопросы, которые проверяют их серьезность, выясняется, что они не соответствуют сознательным сторонникам. С одной стороны, эти люди подвержены пропаганде. С другой — некоторые из них являются бенефициарами войны в той или иной степени. Это работники бюджетных организаций и т.д.

Если мы возьмем противников, это очень разнородная и сложно сегментированная группа. Там есть те, кто выходил на протесты в 2014 году, кто в домашних баталиях или на работе отстаивал свою точку зрения. Среди тех, кто против войны, могут быть те, кто не считает себя демократами и говорит, что у Путина не было другого выхода, кроме как эту войну начать. У людей нет образа победы, они не понимают, что это такое. Они просто хотят, чтоб война закончилась. И все они условно относятся к ее противникам.

Самым главным для меня было открытие, что относительное молодое поколение, то есть люди, сформированные в западноевропейской потребительской культуре и мало чем отличающиеся от таких же людей подавляющего большинства заграничного среднего класса, не рассчитаны на борьбу, протест и либеральные ценности. Они не заточены на то, чтобы идти рисковать, садиться в тюрьму и т.д. При том, что молодые намного меньше поддерживают войну, двигателем какого-то массового протеста они не стали. Но надо не забывать, что с осени группа молодых (и не очень) перешла в группу повышенного риска.

— А меняется ли в целом на второй год войны отношение россиян к ней? Может, накопилась усталость, материальные трудности. Или, наоборот, чувствуется какой-то патриотический подъем?

— Да, отношение изменилось. Противники войны декларируют усталость, сторонники еще держатся. На мой взгляд, сейчас идет пятая фаза войны, когда она уже воспринимается по-разному. С одной стороны, как обреченность и горе, с другой — как просто новая реальность.

Мне кажется, наступил момент организованной плановой адаптации. Люди понимают, что война будет долго, а скоро сентябрь, ребенку нужно идти в школу. Им нужно понимать, где они живут, переехали они или нет, что с работой и т.д. Сейчас будут разные телодвижения, вроде продажи или покупки недвижимости. То есть все, не хочу быть в Москве, хочу где-то пересидеть.

Сейчас 55% (и это растущий процент) уверены, что война будет идти несколько лет. В начале войны у нас была другая картина. Больше половины верили в то, что война продлится всего несколько месяцев. Психологически люди были настроены на то, что как раз в годовщину на 9 мая или к лету все завершится.

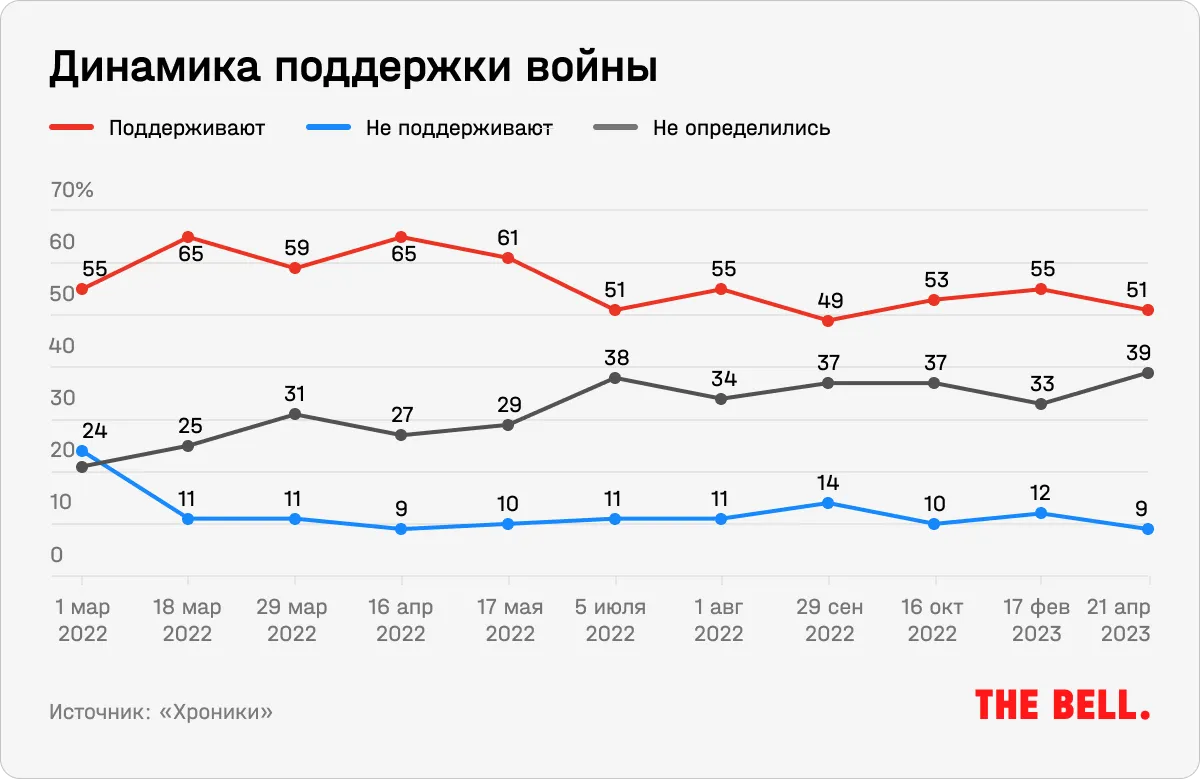

Уровень вербальной поддержки войны колеблется в диапазоне 60–55%, но скоро начнется снижаться. Системное снижение (на 4–5%) было в прошлом июле, когда люди осознали, что специальная военная операция — это война и она будет продолжаться долго. Россияне начали догадываться, что чем дольше длится война, тем выше шансы новой мобилизации, экономических трудностей и разного рода потерь. Например, в сентябре мы делали опрос в связи с шенгенскими визами (в прошлом году ЕС отменил упрощенный визовый режим с Россией, а затем практически закрыл въезд для россиян. — The Bell), в то время как больше половины респондентов говорили, что успех России зависит от сотрудничества с западными странами. Дальше будет только хуже.

Можно ли сейчас доверять социологам?

— Есть мнение, что в условиях войны и цензуры доверять результатам опросов нет смысла. Что вы про это думаете?

— Это просто массовое очень безответственное разглагольствование, разгоняемое комментаторами из смежных индустрий. В основном об этом говорят политологи. Яркие примеры — Екатерина Шульман, Григорий Юдин — и я не понимаю, зачем они девальвируют социологию, причем всю, и независимую тоже. Екатерина Михайловна [Шульман] любит говорить о том, что «мы, аналитики, должны использовать все данные, потому что, когда нет надежных данных, лучше смотреть на все, чтобы делать собственные выводы. И вот послушайте, что я вам расскажу…» Сейчас общее заключение всех исследователей состоит в том, что у нас [тех, кто изучает общественное мнение] проблема состоит не в цензуре. Люди нормально отвечают, потому что, когда есть формулировки, которые позволяют им уйти от ответа, когда есть разные формулировки, не столь сензитивные, эта проблема решается. Мы оцениваем сегодняшнее состояние общества не по одному вопросу, а по сложной сегментации, смотрим динамику и т.д. Сейчас все издержки исследований компенсируются сложностью интеллектуальной аналитики.

На исследования влияют изменения генеральной совокупности, то есть той группы, на которую мы экстраполируем наши результаты. Например, у нас просела доля молодых мужчин [в опросах] — за время войны она сократилась с 15% до 10–11%. Мы делаем случайные выборки, то есть мы не регулируем пол и возраст людей. Чтобы выборка была распределена равномерно, несколько колл-центров звонят пропорционально крупным региональным зонам. Мы разговариваем с людьми, заносим их интервью, а потом смотрим и видим, что, например, у нас не хватило женщин: в этой квоте представлено 15%, а у нас теперь только 13,5%. Мы делаем взвешивание, которое позволяет нам приблизиться к реальной структуре, то есть умножаем или делим на коэффициент, который выравнивает полученную пропорцию с данными статистики. Есть допустимые веса, которые являются приемлемыми для неискажения результата. У нас веса очень маленькие, потому что колл-центры работают хорошо. Так что для исследований нет никаких препятствий.

Мы разговариваем с респондентами человеческим языком, не задаем им экспертных вопросов. Иначе мы ставим людей в сложное положение — они вынуждены отвечать как пальцем в небо, а потом этими данными государственных поллстеров (социологов, специализирующихся на исследовании общественного мнения. — The Bell) мотивируются правительственные решения.

Или вот еще пример. Мы спрашивали у респондентов, какие, по их мнению, земли являются исконно русскими. У нас был такой разнообразный и провокационный список: Якутия, Курильские острова, Калининградская область, Дагестан, Чечня, Татарстан. Конечно, нас интересует Украина. И мы спрашиваем про Донбасс, Крым, «новые территории» — Запорожье, Херсон. Абсолютным чемпионом стал Крым — это исконно русская земля для 99% опрошенных.

Оператор спрашивала все это у респондента — бодрой и позитивной женщины. Абхазия — да, Приднестровье — да, Татарстан — нет. Ей задают вопрос: «А вся Украина [тоже исконно русская]?» Она отвечает: «Да, вся Украина — до Польши». Женщина смеется из-за этого радостного осознания, что вся Украина до Польши является исконно русской землей. С ней начинает смеяться и женщина-оператор, но осекается и говорит, что ей нельзя смеяться во время интервью, после чего серьезно продолжает анкету и доводит ее до завершения. Она тепло прощается с респондентом и потом вдруг говорит: «Вы знаете, Татарстан — это исконно русская земля. Это же Казань, это все наше».

То есть операторы проводят интервью, делают это правильно, нейтрально, но у них есть свои взгляды, интересно исследовать, как они влияют. Это такие особенности, про которые редко кто думает. Зато они [политологи] талдычат про response rate, про который еще вчера не вспоминали. По сравнению с довоенным временем он снизился совсем незначительно.

— Как война вообще изменила работу социологов? Изменились ли методики опросов?

— Есть феномен того, что люди перестали разговаривать друг с другом. Они приходят на работу, как бы надевают шоры, делают свое дело, стараются не затрагивать тему войны, потому что боятся обнаружить какой-то другой взгляд, боятся, что сами куда-то не впишутся. А потребность в разговоре есть. С интервьюером она хорошо реализуется. Чтобы все время был живой диалог, чтобы человек утолял потребность в контакте с другим человеком, я считаю целесообразным добавлять в анкеты служебные слова и фразы. Чтобы на экране у оператора было написано «спасибо», «пожалуйста», «пойдемте дальше».

Но есть вот такая этическая проблема. Я слушала одно интервью, в котором женщина говорит абсолютно спокойным, вежливым, но упавшим голосом. И когда ей задают вопрос, есть ли среди вашей семьи родственники, которые участвуют в боевых действиях, она говорит, что да, у меня погиб близкий родственник. Нельзя, на мой взгляд, задавать в этом случае сразу следующий вопрос, нужно потратить 15 секунд на то, чтобы сказать: «Я вам искренне сочувствую, мне очень жаль». На мой взгляд, это обязательно нужно говорить.

Я прослушиваю выборки по 20–30 интервью из каждого исследования, и я поняла, что пора ставить такую позицию в ответах, которую не надо произносить, но она должна быть перед глазами интервьюера: кто-то из близких погиб или ранен. Интервьюеры все очень дисциплинированные, они хорошо работают, они отрабатывают анкету, но они не должны превращаться в роботов, причем особенно сейчас. Если говорить об изменениях в социологии, то это одно из них. Операторы, сохраняя профессиональную процедуру опроса, должны все-таки оставаться людьми.

Главное, что должно меняться в исследованиях в условиях столь экстремального состояния исследуемого объекта, это уход от стереотипов мышления. Мы учимся тому, чтобы вытащить себя из каких-то привычных конструкций логики, потому что зачастую это уводит нас от истины. Например, мы говорим о противниках войны. Долгое время воображение рисовало каких-то людей, которые, даже если они сейчас не ведут себя активно, готовы в любой момент выйти на протесты и т.д. Но на самом деле противники войны — это и те, кто просто ее боится, не хочет попасть на фронт или потерять близких. При этом они могут поддерживать Путина и систему, но умирать за них не хотят.

Что такое ExtremeScan

— Вы основатель и руководитель агентства ExtremeScan, которое уже больше года занимается опросами, связанными с войной. Можете рассказать, как появился проект? Я правильно понимаю, что вы создали его сразу после начала войны?

— ExtremeScan сначала было просто названием моей индивидуальной деятельности, связанной с представлением исследований, которые собирались делать независимые социологи. Но практически сразу я начала участвовать в [социологических] проектах как социолог и аналитик. Я работаю совместно с исследовательскими группами в России, во-вторых, я делаю исследования в Украине, Молдове, у меня тесные связи с Белоруссией и Казахстаном.

Сейчас я в основном занимаюсь двумя проектами. Это ExtremeScan и «Хроники». У нас пересекаются поля и группы социологов, но есть своя специфика: ExtremeScan делает исследования во всей зоне войны, а «Хроники» специализированы на России. Мы все создаем независимую аналитику, но, конечно, занимаем определенную позицию. Мы все работаем против войны.

— На какие средства существует проект, если это не секрет? Это работа на безвозмездной основе?

— Проект «Хроники» финансируется на частные деньги российских бизнесменов. Проекты ExtremeScan пока финансируются мною.

— На сайте проекта написано, что он будет существовать до тех пор, пока его миссия не будет выполнена. А в чем его миссия?

— Я писала это сгоряча в конце февраля 2022 года, а теперь не знаю, потому что, если честно, конца миссии не вижу. Наша главная задача — давать честную и качественную информацию как можно более широкой аудитории, в том числе чтобы у общества была альтернатива данным государственной пропагандистской машины, чтобы показать другой взгляд людей на восприятие войны.

Но, кроме войны, будет еще и поствойна, которая меня все больше волнует. В наших исследованиях мы будем задавать вопросы, которые помогут войну остановить и прогнозировать процессы, которые будут происходить уже после войны.