«Холодильник против телевизора — в современной России не работает». Алексей Левинсон — о том, как изменилось российское общество за полгода войны

С самого начала войны социологи «Левада-Центра» (признан в России иноагентом) фиксируют 70%-ную поддержку обществом действий российской армии. Затягивание конфликта не вызвало большого раздражения — через полгода после его начала социологам стало очевидно, что люди просто стараются дистанцироваться от этой темы, отодвигая ее на второй план. О том, какие настроения царят в российском обществе, какие установки в нем включились и каким был вклад пропаганды, мы поговорили с руководителем отдела социально-культурных исследований «Левада-Центра» Алексеем Левинсоном.

«Нет ощущения, что мы как народ — воюем»

Как россияне отнеслись к началу войны в Украине? И как отношение поменялось за шесть месяцев?

В самый канун начала спецоперации, в феврале, когда военные приготовления были видны, войну ожидали 45% опрошенных, а 49% думали, что обойдется. Но наряду с этим на протяжении года мы фиксировали самый высокий уровень опасений по поводу мировой войны. В феврале боящихся, что она перерастет в мировую войну, было очень много, почти 60%.

В марте, еще не оправившись от шока [от начала спецоперации], люди рапортовали и о страхе, и об ужасе, и о стыде, то есть о негативных чувствах, но также и о гордости за Россию, за то, что мы сделали нечто похожее на присоединение Крыма, за то, что мы проявили свою волю. Примерно поровну проявлялись эти эмоции. Произошло нечто великое и нечто ужасное — такая была реакция.

Сейчас, с одной стороны, россияне предпочитают считать специальную операцию ограниченным событием. Поэтому даже в бытовых разговорах ей не присваивают наименование войны. Настоящая война — в популярном ее понимании — это когда сыплются бомбы на нашей территории.

С другой стороны, это же трактуется как противостояние с Западом, Америкой, НАТО. Украина, как и Грузия в 2008 году, представляется как страна, исполняющая волю главного противника.

Получается такая конструкция, при которой, с одной стороны, в общем, ничего страшного не произошло. А с другой стороны, то, что происходит, имеет историческое, геополитическое значение. Это удобная для сознания конструкция, которая, в общем, позволяет чувствовать самоуважение, что россиянам очень важно. «Мы воюем не со страной, которая заведомо слабее, а с мировым злом». [Но при этом это не настоящая война, так что нет опасности.]

Власть готовила общество к этой войне? И как вам кажется, удалось ли его мобилизовать или такой задачи не стояло?

Я думаю, что такая задача не стояла. Напротив, для власти с разогретым обществом было бы трудно управиться. И мы видим, что публика в российских городах (не считая приграничных) живет обычной летней беззаботной жизнью. Мобилизация если есть, то в телевизоре. А в людях — тогда, когда его смотрят.

Нет ощущения, что мы как народ — воюем. В обществе знают, что воюют контрактники, а не солдаты по призыву. Контрактники же воспринимаются как люди, которые сами приняли такое решение, получают за это деньги, это их работа. Если они погибают, то это издержки профессии. То есть для общества это регулярное, а не чрезвычайное событие.

Напомню, что многие обозреватели говорили, что как пойдут в Россию гробы, так начнет расти уровень недовольства. Я не знаю, сколько людей сложили головы на полях сражений, но уж точно, что немало. И где этот эффект? Я его не вижу.

В этом смысле эта спецоперация отличается от, скажем, афганской и чеченской войн, где погибали «наши ребята, наши мальчики». Сейчас никто так не говорит. В частности, из-за этого власть не решается на всеобщую мобилизацию.

А по отношению к Украине какие-то нарративы выстраивались сознательно, чтобы подготовить к войне?

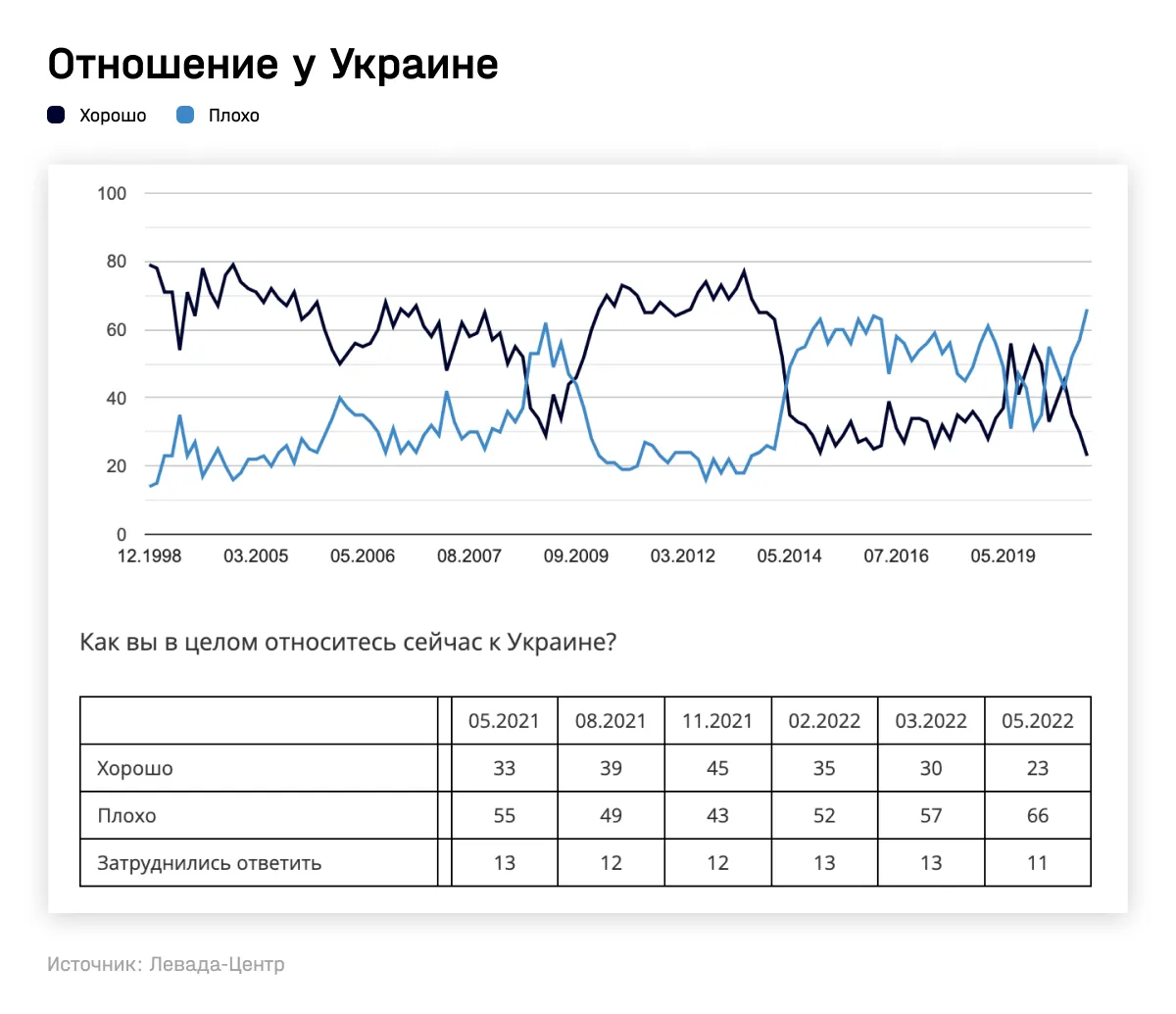

Нет, в отличие от, скажем, 2008 года, когда была проведена антигрузинская кампания, серьезной антиукраинской кампании не было. Конечно, между русским и украинским этносами, как между любыми этническими группами, были и есть взаимные претензии и предрассудки. Но я не могу сказать, что они активизировались [до или после начала спецоперации]. В отличие от них, антиамериканские, антинатовские настроения очень сильны — все построено на них.

Вообще, Украина в глазах россиян лишена субъектности, не воспринимается как страна, это местность; украинцы как народ, как нация не видятся, потому они и не считаются врагами. Вместо украинцев есть какие-то там нацисты, фашисты. Людям предложено не вдумываться, что это значит, и они предпочитают не вдумываться. Просто нашим противостоят какие-то совсем плохие и совсем чужие.

Данные «Левада-центра» показывают, что в районе 70% одобряют действия российской армии. Довольно распространенное было мнение про то, что такая высокая цифра поддержки во многом связана с отказом людей отвечать на прямые вопросы. Это так?

Нет. Так говорят те, кому очень не хочется признавать, что российский народ огромным большинством поддержал действия власти. Но если считать положительные ответы на вопросы интервьюеров «Вы поддерживаете или не поддерживаете…» поддержкой (а не словами о поддержке), то доля этих ответов действительно такова. Проверки показали, что никаких отличий в поведении респондентов в этих опросах нет. Доля отказов и другие технические показатели такие же, как всегда. И примерно такие же, как во многих других странах.

Доля тех, кто вообще отказывается участвовать в исследованиях, высока. Она уже давно высока и в нашей стране, и в других. Есть очень большая доля людей, у которых вообще нет мнения по вопросам, о которых обычно спрашивают социологи. И они не хотят, чтобы к ним приставали с этими вопросами.

Конечно, раньше было не так. Наш коллектив начал работать в конце 80-х, и в то время, а также в начале 90-х, в России было совершенно другое отношение к опросам. Люди наперебой хотели высказать властям, окружающим, что они думают. Сейчас это давным-давно в прошлом. Люди не думают о том, что опросы общественного мнения — это разговор общества с самим собой, что есть настоящая функция этих опросов.

Но надо принять тот факт, что подавляющее большинство выразили поддержку действиям власти. Не надо тешить себя надеждой, что где-то есть большинство, которое не поддерживает спецоперацию, просто оно не охвачено опросами.

Другое дело, что за этими ответами скрываются у одних твердые убеждения, а у других настроения момента, которые могут смениться на другие, в том числе и противоположные.

То есть это не связано с тем, что интервьюера воспринимают как представителя власти?

Воспринимают, но только не как полицейского агента, который может донести [как многие думают], а скорее как канал связи с верхами: иногда, чтоб по нему передать возмущение: «Вот что они там? Не видят, что у нас цены растут?», иногда, чтоб передать заверения в лояльности: «Передайте, что мы поддерживаем».

Влияние пропаганды значимо статистически?

Это очень сложный вопрос, я не скажу ни да, ни нет. Но я отмечу, что в таких, безусловно, экстраординарных условиях, когда люди понимают, что речь идет о чем-то жизненно важном, единственное, что может сделать пропаганда, — словесно, визуально оформить то, что люди хотят слышать и видеть.

Если они хотят сказать себе — а они хотят! — что мы не делаем ничего плохого, мы боремся за хорошее, а те, кто против нас, — плохие, то дальше пропаганда показывает все именно так. Это заказ не только начальства, но и общества. В этом смысле я уверен, что пропаганда — один из институтов общества, таких же как наш с вами разговор, наша и ваша работа.

Вот и власть в основном делает то, что россияне хотели бы. Возможно, одно из немногих исключений — увеличение возраста выхода на пенсию в 2018 году. Этого они не хотели.

Но важно, что на месте Путина мог бы быть другой лидер, который вел бы совершенно другую политику, и эта политика тоже выражала бы желания россиян и поддерживалась. К примеру, если появится человек, который предложит что-то вроде мирного сосуществования, дружбы со всеми народами, что не один раз в нашей истории случалось, как, например, при Хрущеве и Горбачеве, то это тоже будет одобряться, а пропаганда будет говорить опять о миролюбии.

Да, российская массовая политическая культура содержит в себе потенциал милитаризма, радикализма. Это то, что эксплуатирует нынешняя элита, но это не является главной или единственной осевой чертой российского общества. В этой же культуре на достаточно серьезных основаниях содержатся установки на толерантность, на дружбу, на инклюзию. Это сейчас задвинуто, объявлено запретным. Но вполне возможно, что пройдет время и те же россияне будут поддерживать другую политическую линию.

Может быть, мы с вами увидим это своими глазами. Может быть, я не увижу, а вы увидите.

«Было решено, значит, надо исполнять, и все»

А какие-то есть эксклюзивные для российского общества установки?

Среди основных эксклюзивных, думаю, нет. Россияне такие же люди, как и все. И в них столько же склонности ко злу и к добру, как у всех. Вопрос в том, какие из универсальных черт здесь и сейчас особенно актуальны.

Так, современное устройство российского общества таково, что для него сейчас образ врага имеет исключительно важное значение для внутреннего сплочения нации, для мобилизации. Есть общества, в которых этот образ врага тоже присутствует, но он не влияет так существенно на то, как организована общественная жизнь.

У нас общество очень слабо дифференцировано по горизонтали. Действует правило быть «как все». Это связано с тем, что уже в первые десятилетия советской власти этой властью, чтобы было удобнее управлять, из народа было создано массовое общество. Это делалось системой пропаганды, массовым искусством, едиными условиями жизни и труда, единой системой образования и так далее. Это общество, где люди единообразно реагируют на одни и те же события, сигналы, призывы, мобилизацию.

Так до сих пор устроено наше общество — в нем командная система. Было решено, значит, надо исполнять, и все.

И негативная идентичность, когда вы выступаете против кого-то, — это сильный способ объединения, который эксплуатировался в сталинские времена, отчасти в брежневские и, в общем, эксплуатируется сейчас. Мы попробовали жить без этого во времена Горбачева и раннего Ельцина. Были какие-то обнадеживающие признаки, что это возможно, но мы можем теперь констатировать, что эта попытка не удалась.

Но еще раз: дело не в самом народе. Дело в тех элитах, которые не допустили дальнейшего движения по этому пути. Эти элиты управляют нами сейчас, и они эксплуатируют изо всех сил эту массовость и эту негативную идентичность — объединение против врага, и достаточно успешно.

В массовом сознании есть какое-то особое отношение к теме применения ядерного оружия или ядерной катастрофы, которая сейчас обсуждается в контексте Запорожской АЭС?

Страх второго Чернобыля, безусловно, есть. Понятно, что наши масс-медиа возлагают вину на украинскую сторону, и наша публика скорее принимает, конечно, эту версию. [Это укладывается в нарратив], что эти нацисты-нелюди такие, что они и ядерную катастрофу могут устроить.

Применение ядерного оружия российской стороной — это очень сложный вопрос. Люди очень не хотят, чтобы их лояльность Путину подвергалась каким-то испытаниям. Они считают, что ядерное оружие нельзя использовать. Задавать вопрос, может ли Путин отдать такой приказ, — это заставлять людей думать о том, что им почти непосильно с точки зрения их душевных переживаний. Нельзя одновременно доверять Путину и думать, что он сделает что-то, что нас всех убьет.

Поэтому люди уходят от размышлений об этом или думают, что, может, ничего страшного в этом нет. Я встречал людей, которые рассуждают о том, что тактическое ядерное оружие — это вроде как просто очень сильная бомба. Они говорят, что не надо преувеличивать эту опасность: да, некоторое время не надо туда будет заходить, а так ничего особенного.

Насколько настроения по поводу ядерного оружия в обществе могут влиять на решения власти по этому поводу?

Мнение людей на действия власти в качестве сдерживающего фактора влияют крайне слабо в стране с таким социальным и политическим устройством, как у нас. Нет механизма влияния на власть, скажем, через выборы. А рейтинг, который показывают такие агентства, как наше, это, конечно, тоже голос народа, но его можно и не слушать.

Да, для Путина всенародная поддержка — это, видимо, важный ресурс. И его стараются поддерживать на высоте. Трудно не заподозрить, что Путин или его советники считали, что маленькая победоносная война положительно скажется на рейтинге. Военные действия в Грузии и присоединение Крыма подняли рейтинг Путина до предельных значений в 88% в 2008-м и 2014-м. И сейчас его рейтинг подскочил с 65% в декабре 2020 года до 83% уже в марте (в июле этот показатель также составлял 83%. — The Bell).

Но Ельцин, к примеру, управлял страной, не имея таких рейтингов в конце своего правления. И вел войну, кстати, на территории своей страны и вопреки воле общественного мнения. Но сменен был не народным волеизъявлением, а решениями неких верхов.

«Знаменитый образ — холодильник против телевизора — в современной России не работает»

Ваш коллега Лев Гудков в интервью «Медузе» отмечал, что начиная с мая у россиян начал падать интерес к происходящему в Украине. Особенно среди молодых людей, которые в меньшей степени поддерживают войну. Почему так происходит? Люди устали от войны?

Если понимать усталость от спецоперации как недовольство, когда люди начинают требовать, чтобы военные действия остановились, такого нет. Или пока нет.

Люди просто отворачиваются от нее. Срабатывают такие достаточно элементарные механизмы опривычивания, рутинизации — пока это всего лишь новости откуда-то, а не события личной жизни или близких людей.

Таково мое объяснение того, что происходит с настроениями молодых. В таком абсентеизме, эскапизме можно увидеть желание разотождествиться с реальностью. Для такой позиции много есть оснований. Кроме всего прочего, это избавляет человека от чувства ответственности или стыда, от тяжелых переживаний по поводу того, что его страна делает что-то, что он считает недопустимым, морально предосудительным и так далее.

Как я уже сказал, многие с изумлением отмечают, что в то время, как идет спецоперация, в Москве, да и в других городах все так, будто ничего особенного не происходит.

Также ожидалось, что если санкции начнут вводиться, это может повлиять на уровень поддержки.

Если это ожидалось теми, кто их вводил, то это их большой промах, потому что большинство — мы это измеряли в случаях санкций после Крыма и сбитого «Боинга» — отвечают, что в ответ на санкции мы не должны менять свою политику.

- Во-первых, санкции не влияют резким образом на экономику. К примеру, в последние годы [замедление роста] было настолько плавным, что допускало психологическую и экономическую адаптацию основной массы людей.

- Во-вторых, в качестве реакции рождаются настроения, мол, нам это нипочем, а то даже и на пользу, будем жить на всем своем. Разговоры по поводу того, что у нас сейчас начнется или началось импортозамещение, в народе поддерживаются с одобрением.

Кроме того, простой расчет, что с ухудшением экономического положения уменьшится поддержка власти, он неверен. Такая связь не обязательна. Вот знаменитый образ — холодильник против телевизора — в современной России не работает. Экономическое положение людей стало хуже, они об этом сами сообщают, но свою поддержку спецоперации, одобрение Путина они не сокращают.

Люди не знают, как они в режиме автаркии будут жить и в изоляции [российской экономики], но они думают, что все будет хорошо. Люди не говорят: давайте [сделаем так], чтобы санкции сняли, тогда все будет хорошо. Нет, наоборот, они готовы жить в каком-то новом мире в изоляции — зато пусть будет Россия великой, такой, с которой считаются все великие державы и т. д.

С другой стороны, вы фиксируете в опросах, что базовые потребности людей — это чтобы жизнь становилась лучше, чтобы решались социальные проблемы. И люди искренне не хотят платить за войну. Как все это сочетается в установках?

Это вообще нехитрое дело. И в общественном мнении, и в индивидуальном сознании вполне могут сосуществовать два идеала, и один компенсирует другой. Так работает массовое сознание вообще — и исторически в России, и в других странах.

Кажется, что, по крайней мере, в общественном мнении легитимность Путина во многом строится на противопоставлении с «голодными» 1990-ми. Может ли серьезно падение уровня жизни спровоцировать снижение поддержки режима?

Мое мнение и мнение моих коллег — авторитет Путина, значимость его как лидера для россиян связана совершенно не с этим. Он не про благосостояние. Он в глазах населения вообще не отвечает за внутренние экономические процессы, а отвечает за славу России на международной арене. За рост экономических показателей в нулевые ему никто спасибо не говорил. А за присоединение Крыма кто только Путина не хвалил в самых разных формах.

В массовое сознание очень глубоко внедрили мысль, что в 1990-е после развала СССР Россия была унижена. Оскорбительно было даже то, что нам оказывали помощь. А потом мы стали «вставать с колен», активизировались во внешней политике, нас боятся и, значит, уважают — вот это связывают с деятельностью Путина.

Вообще, рейтинг одобрения Путина на уровне не ниже 60% сохраняется больше 20 лет. [Такой высокий рейтинг у лидера страны на протяжении столь длительного времени] — это то, чего не видела мировая социология в странах с недеспотическим режимом (а он не был деспотическим в РФ).

В какой вообще плоскости лежат события, которые могут лишить действующую власть поддержки?

Мне кажется, что руководители более всего опасаются, что на поддержке режима очень резко скажется военное поражение. Может быть, они правы. Но россияне обо всем узнают из телевизора. Представить, что кто-то в телевизоре появится и скажет, что мы потерпели поражение, не приходится.

Вы много говорите о том, что российское общество следует за элитами. Но в сравнительно недалеком прошлом, в 1991 году, этот же народ вышел в защиту демократии. Что произошло с этим народом?

Самое главное: то, что люди ожидали, не состоялось. Идея демократии оказалась скомпрометированной. И ликвидацию большинства ее институтов, возведенных в 90-е, люди допустили спокойно. Только самые грубые нарушения вроде массовой фальсификации результатов голосования вызвали относительно массовые протесты.

И, как известно, власти ответили на эти протесты радикальным усилением репрессивной системы. Все сделано для того, чтобы протест был не делом масс, а делом героических одиночек. Но все, в том числе и те, кто планирует и осуществляет репрессии, знают, что есть предел, за которым они перестают гасить протест, а напротив, начинают его разжигать. Фокус в том, что где лежит этот предел, никто не знает.

Но, опять же, моя главная мысль: в российской политической массовой культуре — не элитарной — имеются основания для поддержки демократии, пусть и не в той ее форме, в какой ее ждали в прошлом веке. Я не сторонник идеи, что русские — это народ, который никого, кроме царя, не признает, что ему всегда необходима сильная рука и так далее. Не всегда.

Есть еще чиновники-технократы, значительная часть которых, как кажется, не поддерживает войну, считает, что она обесценивает годы их работы, но тем не менее остается на своих местах в силу тех или иных причин (в том числе объясняя это соображениями общественного блага). Может ли на что-то повлиять скрытое недовольство в этой части общества?

Я не берусь оценивать в количественных параметрах: при всей очень большой важности этой части населения она статистически не очень многочисленная. Поэтому в наших больших опросах вес ее мнений не очень велик.

Качественные методы (интервью и фокус-группы) показывают, что в этой среде, которая включает профессионалов в широком смысле (в области IT, финансов и т.д.), произошел основной раскол. В ней все-таки гораздо более проработанные профессиональные взгляды, есть люди, которые действительно думают, что прахом пошло очень многое.

Но при этом есть достаточно сильная имперская, скажем так, партия. Все более распространенной становилась оценка, что Россия, оказывается, безнадежно отстает от мира в развитии. Для российского сознания это нестерпимо — Россия должна быть великой. И в том, чтобы [попытаться резко поменять ход истории] люди видели больше шансов [для страны] — может быть, нерационально, но эмоционально.

Я не знаю, как распределились мнения в этой группе, но они имеют явно сравнимый вес.

А к чему такой раскол может привести?

Часть тех, кто не согласен, уедет. Но я не знаю, каким образом будет развиваться страна в ближайшие годы. Если будет сценарий чрезвычайного положения, военной экономики, это будет способствовать утечке мозгов и тому подобным феноменам. Может, возникнут обстоятельства, при которых таких людей насильственно куда-то увезут. Но логика репрессий такова, что они раскручиваются, постепенно захватывая все более широкие слои, включая и тех, кто все это начал. Потом это остановится, но общество потерпит гигантский урон.

Согласны ли вы с вашим коллегой, Львом Гудковым, что процессы деградации России как страны и общества идут с очень большим ускорением?

В редких случаях война, если она не освободительная, очищает, облагораживает нацию и так далее. Она тяжело сказывается на моральном состоянии общества, не говоря о том, что она калечит души людей, которые на ней побывали.

То, что произошло, будет исключительно трудно лечить, потому что здесь, так сказать, в глубоком тылу, где никто ни с кем вроде бы не воюет, люди мобилизуют в себе те чувства, которые они бы сами в другой ситуации благородными не назвали.

Путин заявлял о «самоочищении общества» от «пятой колонны». Насколько люди захвачены идеей поиска внутренних врагов?

Пока еще не очень. Но дело в том, что иногда в ситуациях, когда общество очень сильно чем-то обеспокоено, напугано и так далее, начинается поиск чужих, виноватых, кого-то, кого в этот момент сочтут именно внутренним врагом. Это может начаться спонтанно, но гораздо более вероятно, что это будет запущено властью на локальном или федеральном уровне.

Пока что власти к этому инструменту [на массовом уровне] не прибегают, потому что когда этот процесс начинается, то он, как я сказал, может уже входить в режим самопожирания, и те, кто репрессировал, окажутся репрессируемыми. Это показала, к примеру, наша история 1930-х годов.

Есть ли какой-то значимый конфликт на уровне поколений? Верно ли говорить, что уровень поддержки войны растет по мере старения респондентов?

Если мы говорим о результатах опросов, то это, бесспорно, так. Самая высокая поддержка спецоперации — среди самых пожилых, 65 лет и старше. Но надо понимать, что это всего-навсего ответы на вопрос интервьюера. Это не есть никакое реальное социальное действие: они не идут ни приветствовать, ни, напротив, протестовать. Многие живут в основном в мире слов, которые они сначала слышат или видят в телевизоре и т.д. А какова будет поддержка, если сказать: теперь выходите [на улицы] или давайте деньги — все будет совсем по-другому.

Что касается молодых людей, то среди них уровень поддержки ниже. Но лишь в некоторых не очень многочисленных группах неподдерживающие — в большинстве.

То есть я правильно понимаю, что социология не может спрогнозировать, что произойдет дальше? Опять же, в начале 1990-х защищать Белый дом тоже выходили десятки тысяч человек.

Да. Мировая социология не смогла предсказать самые главные события XX века. Именно с предсказательной точки зрения наши возможности слабы.

Вот я в этом цехе так или иначе состою с 1960-х. Я несколько раз предсказывал, к примеру, какое-то ультрастабильное будущее. Потом в течение нескольких месяцев вдруг система рушилась. Оказывается, что подспудно существовало какое-то внутреннее несогласие, которое я не увидел и которое теперь вырвалось наружу.

Конкретно сейчас на протяжении пяти месяцев, с марта по июль, основные показатели общественного состояния — отношение к властям, к военной операции и т.д. — замерли. Казалось бы, сколько всего произошло, сколько людей погибло. Почему российское общественное мнение замерло? Это шок, ужас от происходящего, оцепенение или это все-таки надежда на триумф, с ожидания которого власть начинала эту историю? Я не берусь поставить такой диагноз.

Последний вопрос: у вас есть какие-нибудь хорошие новости для нас?

[Долгая пауза]. Если искать, чему порадоваться, можно отметить: мы не видим взлета шовинизма, антиукраинских настроений в России. Благо, в общем, пропаганда настраивает все-таки не против украинцев, а против «нацистов/фашистов». И в этом смысле на русском народе именно этого греха нет пока.